この記事は読んでいるあなたは、これからアナログ絵画に挑戦してみようと思われていることだと思います。

あるいは、「アナログ絵画の画材といえば、どういったものがあるのかな?」と思われているのかもしれませんね。

最近ではデジタルで絵を描く人も増えてきていますし、それに伴って少しずつアナログ画の需要も減ってきているような気がしています。

試しに、コンビニなんかで週刊誌の始めから最後までざっと読んでみると、デジタル画の率がとても高いなぁと思わされますね。

漫画家でもイラストレーターでも言える事でありますが、特に最近はデジタルで絵を描く人が多く見られるほどです。

それに、デジタルでアナログ調に絵を描く事も出来るので、某有名漫画など自分が思っているよりもデジタルを使っている人も意外にもいるのかもしれないですね。

ネット上でイラストの販売をする際にもアナログでの描写力が兼ね揃っている事でデジタル絵の魅力も高まってくるものだと思います。

とはいえ、アナログ絵画にはアナログ絵画なりの良さというものもあるので、アナログでの魅力を踏まえつつ、これまでぼくが使ってきた画材の中でオススメできるものを紹介していきたいと思います。

アナログにはアナログでしか表現することができない良さというものもありますからね。これからアナログ画を始めてみようと思われているあなたにとって、参考になってもらえたら幸いです。

<スポンサーリンク>

自分はどの画材との相性が良いのか?

絵を描く際に必要な道具はたくさんあります。

近所の画材屋さんに立ち寄ってもらえると分かると思いますが、一言に「画材」と言っても数十種類、あるいは数百種類の画材が存在します。

画材というのは実際に使ってみない限り分かりえない事ばかりなので、文字や口で伝えたところでさほど伝わるとは思えません。

とはいえ、最低限の予備知識があるのと無いのとではまた違った表現にも繋がり得る場合もあるため、僕が今まで使ってきた画材について独断と偏見を少し交えながら紹介していきたいと思います。

こちらで紹介する気になった画材を実際に試してみる事で、あなたなりのアートに触れられるきっかけになればと思い、記事を作成しました。

気になった画材、実際に使って試してみたいと思うモノを探してみてください!

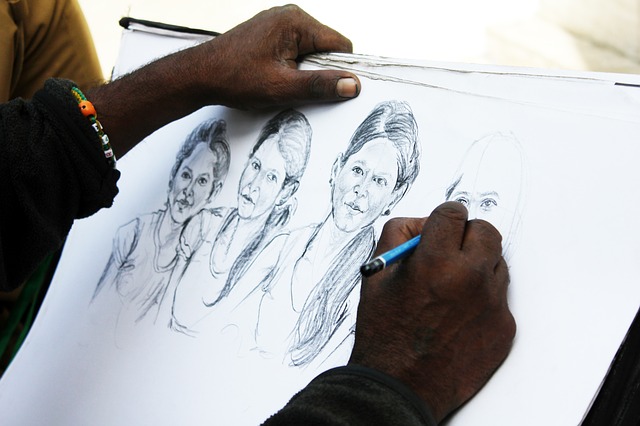

鉛筆

デッサンやイラストを描く際に必ずと言っていい程欠かせないものとなっております。

また、メーカーによって黒鉛の濃度や材質が変わってくるので、鉛筆と言えどもそれぞれの特徴を持ち合わせています。

鉛筆の濃さはJIS規格によると全部で17種類あるようです。

それらを濃度の濃い順に並べていくと、

6B , 5B , 4B , 3B , 2B , B , HB , F , H , 2H , 3H , 4H , 5H , 6H , 7H , 8H ,9H

基本的にはこの17種類となっています。

また、その中でも大きく分けて

「B」 ,「 F」 ,「 H」

という3種類の濃度に分けられています。

ちなみにそれらの意味というのは、

BはBlack

FはFirm(引き締まった)

HはHard

というものです。

僕個人としては両方の特性を兼ね備えたHBが好きですね。Fも捨て難いのですが。。

ハイユニ

ハイユニはデッサンをする際、キメが細かくて滑らかな描き心地が特徴的です。

動物の羽毛など、柔らかい素材を描く際に適していますし、他にもリンゴなど、世の中にありふれた素材を描く際に使う事が出来ます。オールラウンドのモチーフを描く事が出来るため、鉛筆をおススメするのであればまずはハイユニを推したいです。

初心者から上級者までおススメ。特に、HB,2Bが個人的に使いやすいと思います。

ステッドラー

特に工業製品などを描く際に重宝します。建築関係のデザインをする方は好んで使用している人が多いです。

カリッとしてシャープな描き心地であるので、ガラスなどの透明な素材を描く際にも使う事が出来ますね。2B,H系の鉛筆が特に使えます。

デッサン初心者でまだ慣れないうちは一度全部取り揃えてから自分に合った鉛筆を選ぶと良いでしょう。

<スポンサーリンク>

カッターナイフ

直接使う道具ではありませんが、主に鉛筆を削る際に使用するものです。

なので、鉛筆とセットで揃えて おくと良いですね。

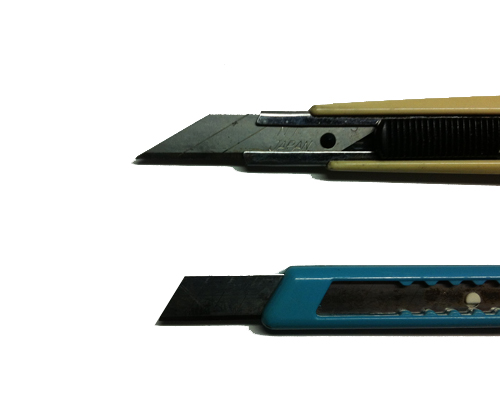

ちなみに、カッターの刃は二種類あります。下の通り、上が30度刃で下が60度刃の2種類となっています。

30度刃は切れ味が良いですが、耐久性がやや弱いです。また、値段も60度刃に比べて若干高めです。一方、60度刃は切れ味は普通ですが、刃こぼれもせずそこそこ長持ちします。

鉛筆を削る際、基本的には60度の刃を使う事になりますが、繊細なタッチで絵を描く際は30度刃で鉛筆を削っても構いません。

ただ、個人的には30度刃の切れ味に慣れてしまったら60度刃で削る事が少なくなってしまいました。汗

鉛筆を削るだけならそこまで刃こぼれもしないので、長期間替え刃も必要なく使い続ける事が可能です。

カッター

特に指定のモノは無いので、市販で売っているものでも構いません。

自分が使い慣れているものでも構わないので、その場合は新たに購入する必要はありません。

鉛筆の削り方についての動画を撮影したので、鉛筆を削る際はこの動画を参考にしてみてください。

色鉛筆

色鉛筆は基本的には鉛筆と使い方は変わりませんね。色鉛筆に関しては義務教育でも必修で使う範囲の画材なので、使った事が無いという方は少ないと思います。

中には、色塗りをした後に筆に水を含ませてから粉を溶かしてあげると水彩絵の具のように使う事が出来るものがあるので、購入する際に間違わないように気をつけてくださいね。

カステル色鉛筆

長く愛用したいのであれば、24色あると便利です。

後々補充していくとなるとその分値段もかかるため、初期投資として最初から多く取り揃えておいた方が安上がりです。

特に、アマゾンだとより安く購入する事が出来ました!

カステル水彩色鉛筆

こちらは水に溶けるタイプの色鉛筆で、色塗りを終えた段階で水を含ませた筆でなぞると水彩のような仕様になります。

しかも、36色でこのお値段はかなり安いと思います。アマゾン、恐るべしですね。。

<スポンサーリンク>

パステル

僕はパステルに関してはほとんど使った事はないのですが、使ってみた感想は、学校などで黒板を板書する際に用いるチョークに似た感じです。

簡単に言いますと、パステルは乾燥した顔料を潰して粉状にして、それを粘着材で固めたものですね。なので、ぼろぼろとしてしまうので水彩やインクと違って紙に定着しづらいです。

色塗りが終わった後はフェキさチーフなどのスプレーで紙に定着させていきます。ただ、発色が良いので、そういったパステルの特徴を理解して上手に使う方もいます。水彩など、他の画材も合わせて使う人も中にはいますね。

ファーバーカステル ソフトパステル

こちらも24色あると不便する事はそれほど無いと思います。

パステルを扱う際は手が汚れてしまうため、ティッシュなどを用意しておくと良いでしょう。

汚れても良い服に着替えておく事も良いかもしれませんね。

水彩絵の具

僕が四半世紀生きてきた中で一番使ってきた画材が水彩絵の具だったと思います。

最近は色塗りはデジタルですが、時々水彩絵の具を使いたくなってきます。(アクリルの水彩絵の具もありますが、僕はあんまり使った事が無いので今回は省略させてもらいます)

透明水彩絵の具は上から重ね塗りをする事で下に塗った色を浮き立たせる事が出来ます。ただ、下地の絵の具が渇くまでに塗ってしまうと色が濁ってしまうので、注意が必要です。

慣れるまでに人によっては時間がかかってしまうかもしれませんが、使い方が分かってくれば水彩絵の具本来の透明感を出す事が出来るので面白いように描けるようになってきますね。

ホルベイン透明水彩絵具

安定のホルベイン。一般的に使っている方が多いのがホルベインの絵の具です。

値段もお手頃なので、趣味としても使う事が出来ます。

ウィンザー&ニュートン透明水彩絵具

ホルベインに比べて値段も上がってしまいますが、最高級の透明度を誇る水彩絵の具です。

濁りも少なく透明感が印象的で、透明水彩絵の具の特性をフルに出し切っています。

美大受験に限らずとも、水彩画を突き詰めていきたいと思っている方はコチラがおススメです。

※水彩絵画を始めようと思っている方におススメ

絵画教室や美大予備校に通う必要もなく、自宅で水彩画を始めることが出来ます。

また、DVD教材なのでお値段もリーズナブルなものですし、数十万円もする絵画教室に通う必要はありません。

近所に絵画教室が無かったり、地方住まいのため、絵を習いたくても習う事が物理的にも経済的にも難しい方には特にオススメです。

カラーインク

色彩が鮮やかで透明度も高く、かつ発色が良いという特徴のあるカラーインク。

イラストレーション・絵画・デザイン・カリグラフィー等、使用用途は多岐にわたります。

発色が鮮やかな染料素材のものであったり、乾くと耐水性のある顔料が含まれているものもあったりと、使用用途によって使い分けます。

顔料が含まれていない場合、直射日光に当てると退色してしまう事もあり、保存には適していないようです。

なので染料が含まれているカラーインクを使う場合ですと、プリントアウトしてデータ保存をして鑑賞とするのであったり、なるべく紫外線に当たらず温度変化の低い場所での保存が望ましいでしょう。

個人的にカラーインクでおススメのメーカーはドクターマーチン・シリーズです。

特にドクターマーチン・ピグメントには顔料が含まれているという事もあり、鑑賞用の作品を手掛ける上でも重宝する事でしょう。

絵筆や付けペンを使って手掛けていきます。

ドクターマーチン・ピグメント

(※残念ながらドクターマーチン・ピグメントは廃番となりました)

個人的に言えば「ドクターマーチン ピグメント 基本色 12色セット」は使いづらかったです。。

どちらかを選ぶとしたら僕だったら補助色のセットを選ぶと思います。

とはいえ、基本色・補助色をセットで購入しておく事で色に困る事は無くなってくると思います。

個人的にはカラーインクで作品を手掛ける上で補助色のセットはかなり重宝しています!

ボールペン

ボールペンは普段絵を描かない一般の人でも馴染みのある道具です。普通にコンビニとかにも売っていますし、日本に住んでいれば簡単に手に入るアイテムですね。

ですが、それをいざイラストに使ってみると意外にもアーティスティックな絵画に様変わりする事もあります。ありふれたもの程、初心者から上級者まで幅広く使われるものなんですね。

HI-TEC-C ペン

HI-TECのボールペンは個人的におススメですね。ただ、質が良いため値段が張ります。長持ちが良く描きやすいボールペンとなっています。

ちなみに、僕は0.25の極細をメインで使ってます。

<スポンサーリンク>

ペン

僕はこの数年間でペンの消費量が画材の中で一番多いです。

先日書いた記事でも紹介した通り、『PIGMA』のペンは個人的にはかなりおススメです。

この記事でも書きましたが、特にPIGMAのペンは個人的におススメです。

値段も200円ほどなのでお手頃ですね。

また、ペンだけでも絵を描く事が出来ますが、他の画材と組み合わせる際に最も馴染みやすいものだと思っています。

ただ、一つ注意してもらいたい事はペンには水性と油性のインクがあるので気をつけてください。

「そんなの分かっているよ!」

って思われるかもしれませんが、意外にも「普段から使っているペン画油性だと思っていたものが水性だった。」なんて事があるのであなどれないんですよね。

PIGMAペン

個人的には0.3の太さのペンを良く使います。

色んなものを描きますが、場合によっては0.05なども使ったりします。

漫画用のペン

僕の場合、カラーインクを使う際に丸ペンを使用しているので、その延長で墨汁やGペンなどを揃えました。

ペン先にも特徴があるので使ってみると良いと思いますよ。特にGペンなんかは力加減で線の太さを調節する事が出来るので面白いですね。

先ほどのドクターマーチンのカラーインクと組み合わせたら、細い線でカラー作品も描く事が出来ますよ。

マンガ画材

漫画家の入門セットです。漫画を描くために必要な道具が揃っています。

お値段もお手頃なのでまずはコチラから試してみてはいかがでしょうか?

まとめ

今回は画材について紹介をさせてもらいました。

最近の風潮としてはデジタル需要の方が多いのではありますが、アナログも未だに根強い人気があります。また、絵を描く際はアナログから始めた方が後々絵の上達に繋がっていきますね。

特に、アナログは一点ものなのでデジタルと違ってその作品自体に価値が出てくるものになってくるのかもしれませんからね。それがアナログのいいところでもあります。

また、デッサン力が備わってくれば表現方法も広がってくるので、基本を踏まえつつもあなた自身の表現を見つけていきましょう。

こちらもチェック

⇒デッサン初心者入門書。おすすめしたい、押さえておくべき本11冊

デッサンの描き方について

<スポンサーリンク>