前回に引き続き、今回も透視図法について説明していきます。

コチラをまだご覧になっていないのであれば、併せてご覧になってください。

【前回記事】

一点透視図法に加え、二点透視図法を習得する事でパースに関してはほぼマスターしたようなものです。

一般的なデッサンであったり、風景写生などと使用する幅が広がるので、是非ともこれらをマスターしておきたい所です。

また、使用頻度がかなり低いものではありますが、三点透視図法に関しての説明もしておくのであわせて読んでもらえると幸いです。

また、こちらのサイトでは透視図法に関して詳しく解説されているので、良かったら参考にしてみてください。

⇒透視図法について(外部サイトにアクセスします)

<スポンサーリンク>

二点透視図法

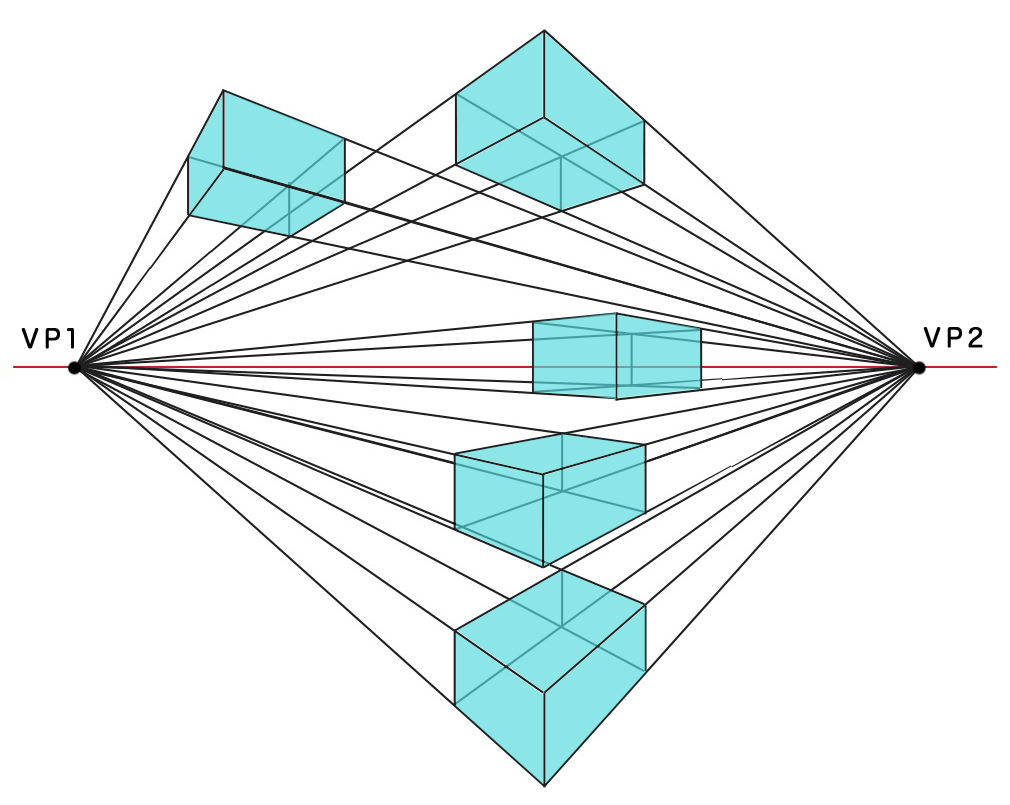

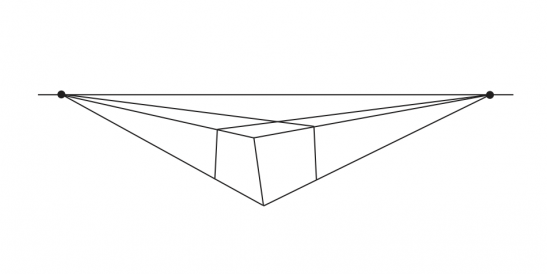

二点透視図法とは、消失点(VP)をアイレベル上に2点設置してある事を指します。

ほぼ奥行きのみしか表現出来なかった一点透視図法に比べて、二点透視図法を使う事でリアリティの増すパースラインを引く事が出来るようになってきます。

一点透視図法に比べると作業量も増えますが、最も自然な形でデッサンをする事が出来るので必ず抑えておきましょう。

二点透視図法の描き方

二点透視図法の世界では名前の通り消失点が2つ存在します。

この2点に向かってパースラインを引く事で描かれる立体を二点透視図法と呼びます。

二点透視図法は一点透視図法に比べ、実際に描かれるモチーフを自然な形で描く事が出来ます。

一点透視図法は奥行きを表す為に多く用いられるのに対し、二点透視図法は実際に目に見て取れる形でそのままの表現がしやすい図法です。

また、建築のパースに留まらず、自然にあるものを描けるという特徴があります。

<スポンサーリンク>

二点透視図法を立方体を使って見ていく

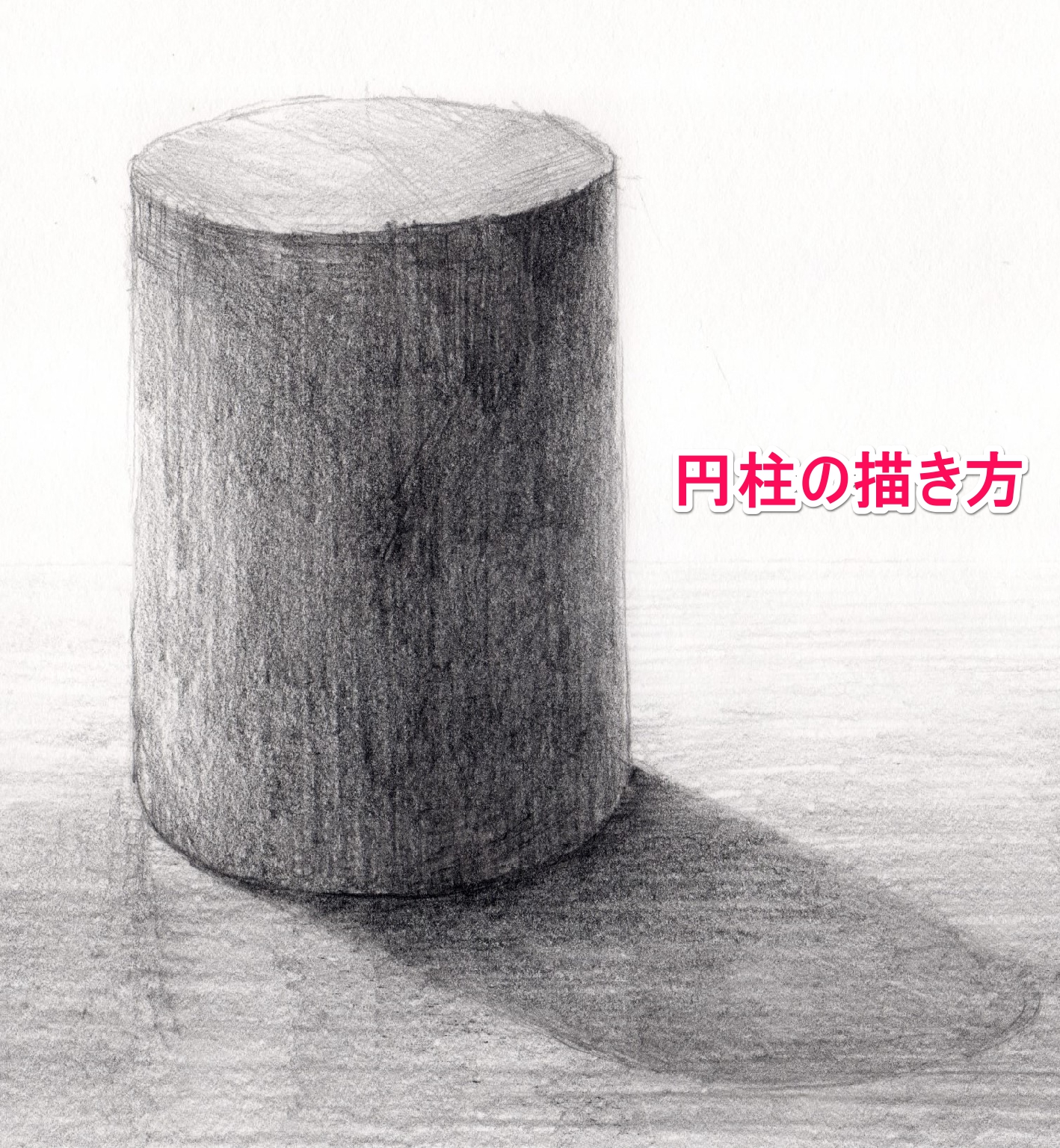

基本的な形である立方体を用いて解説します。

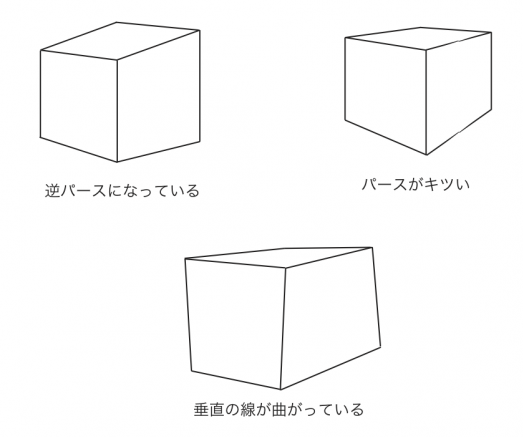

ダメなパターン

透視図法を使う上で立方体をベースにダメなパターンというものを紹介します。

パースの狂いに関しては感覚的な視点を養っていく必要もありますが、一見してパースの狂いを判断する為には以下の3点が主となります。

これらは指摘されると分かると思われますが、案外自分では気付かない事もあるので、抑えておきたい所です。

描く対象物が複雑な形になればなるほど分かり辛くもなってくるため、基本的なパースの狂いを見抜く目を養っていきましょう!

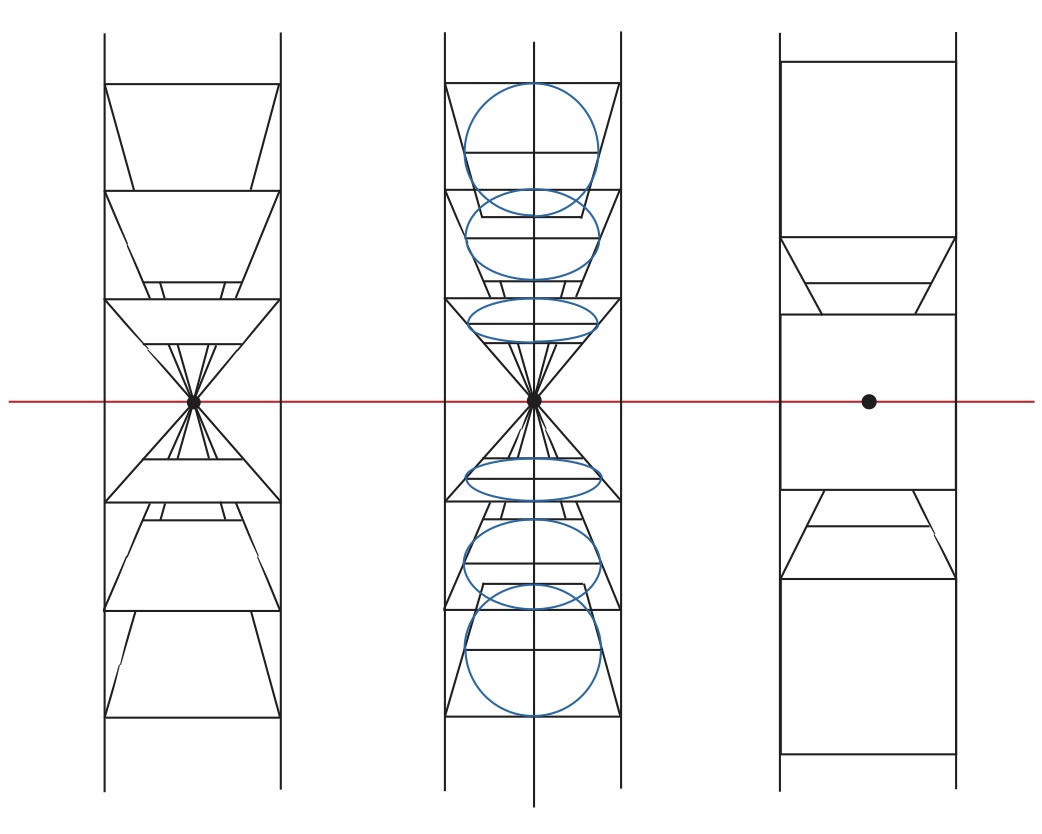

逆パース

逆パースとは、消失点に向かってパースラインが収束して引かれるに対し、収束しない、あるいは線が発散してしまう事になります。

この場合、逆パースだと形の狂いが一目で分かりやすくなってくるものと言えます。

消失点に収束するどころか、さらに広がりを持たせてしまっているので形の崩れが一目で分かってしまいますね。

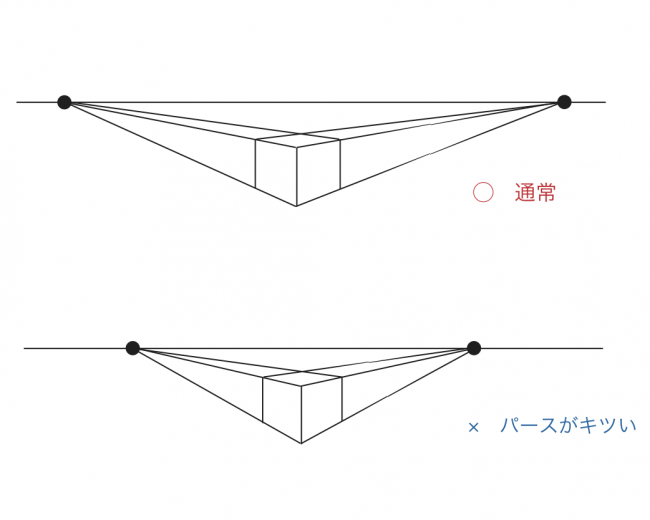

パースがキツい(オーバー・パース)

場合によっては一見しただけでは分かりにくいものにも思えてしまいますが、対象物をよくよく観察すると、やや形が立方体に見えにくくなってしまう事があります。

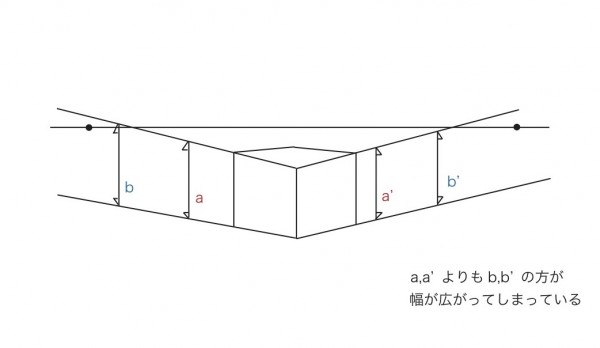

この場合、アイレベル上に設置した消失点同士が近いという事が原因となっています。

あまりにも消失点同士が近すぎると絵的にも息苦しくなってきます。

消失点の設置に関しては感覚的な所が大きくはありますが、感覚的に「おかしいな」と思えるようにする為にも、対象物の観察を怠らないようにしておきましょう。

垂直な線のねじれ

図を見てみると垂直の線が平行で無い為に空間がねじれてしまっているのが分かると思います。

一点、二点透視図法において、垂直な線が傾くと言う事は致命的となってしまいます。

これは鉄則として覚えておくようにしましょう。

<スポンサーリンク>

三点透視図法

三点透視図法に関してはデッサンをする上ではほとんど触れる機会が無いため、豆知識程度で抑えておいてもらえればと思います。

なぜかというと、三点透視図法は高層ビルやタワーなどといったものでないとパースがつかないため、風景や背景を描かない限り使う事はほとんど無いからです。

描き方はシンプルで、先ほどの二点透視図法を元に、今度はZ軸方向に消失点を用いる事になります。一点・二点透視図法ではY軸の線はそれぞれが必ず平行ではありましたが、三点透視図法では平行では無くなります。

スケール感を出す場合で用いるのであれば有効です。(例えば虫の視点で見上げたり、ヘリコプターに乗って上空からビルを見下ろしたりするなど)

三点透視図法はデッサンにおいては使う機会は少ないので、知識程度に留めておいてもらってもよいかもしれませんね。

パースを習得するために必要な書籍

遠近法について書かれている書籍について、紹介をさせてもらいます。

パースを理解するにあたって必読の書となってくるので、ぜひとも目を通しておきたいものです。

初めて学ぶ遠近法

[amazonjs asin=”4844362615″ locale=”JP” title=”初めて学ぶ遠近法”]

「パースの教科書」と言っても良いくらい基本的な事が書かれています。

ゼロから始めた人はもちろん、すでにパースを習得した人にとっても見返す際にとても重宝する参考書となります。

パース!―マンガでわかる遠近法

[amazonjs asin=”4837304273″ locale=”JP” title=”パース!”]

数多くの参考事例を扱っていますし、非常に分かりやすく書かれています。マンガ調で書かれているため、堅苦しい理屈を抜きにすんなりと頭に入りやすく工夫されています。

こちらもあると便利な一冊ですね。

定本 パースの教科書 ゼロからはじめる遠近法

[amazonjs asin=”475624615X” locale=”JP” title=”定本 パースの教科書 ゼロからはじめる遠近法”]

パースについてかなり突っ込んだところまで解説している書。

初心者の方でも分かりやすいように解説されていますが、ややハイレベルなところもあります。

まとめ

今回はデッサンをしていく上で多用される二点透視図法と三点透視図法について解説しました。これらを理解しておく事でデッサンをする際の形の狂いなどが一目で見て取れるようになってきます。

形が狂ってしまう事によってそこから空間の歪みが生じてしまい、結果的に違和感のある絵になりかねないので気をつけましょう。

場数を増やしていく事によって、少しずつパッと見ただけでも分かってくるため、日々の訓練というものが大事になってきます。

さらに遠近法についての理解を深める為に..

こちらもチェック

・デッサン初心者入門書。おすすめしたい、押さえておくべき本7冊

・さあ始めよう!これからアナログ絵画を描く人に勧めたい9種の画材

<スポンサーリンク>

コメントを残す

コメントを投稿するにはログインしてください。