大まかに言ってしまうと、遠近法というのは近くにあるモノと遠くにあるモノの位置関係を把握する為に用いる技法となっています。

同じものでも、近くにあるモノと10メートル離れた位置にモノとでは大きさが変わってきますからね。

これは日常生活でごくありふれているもので、至る所で遠近法が存在している事になります。今いる場所の周囲を見渡してみるだけでも遠近法を感じることがあるかもしれません。

遠近法の基本的なイメージ

同じものだとしても近くのモノは大きくて、遠くのモノは小さいと言った形で、観る視点によって大きく異なってきます。

普段の生活の中でも距離感を把握する為に、自然と遠近法について理解をしている事になります。

uploaded by yatamada on GIFMAGAZINE

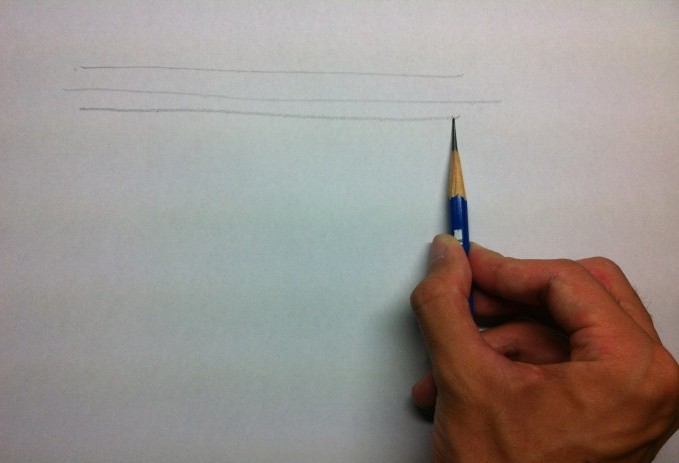

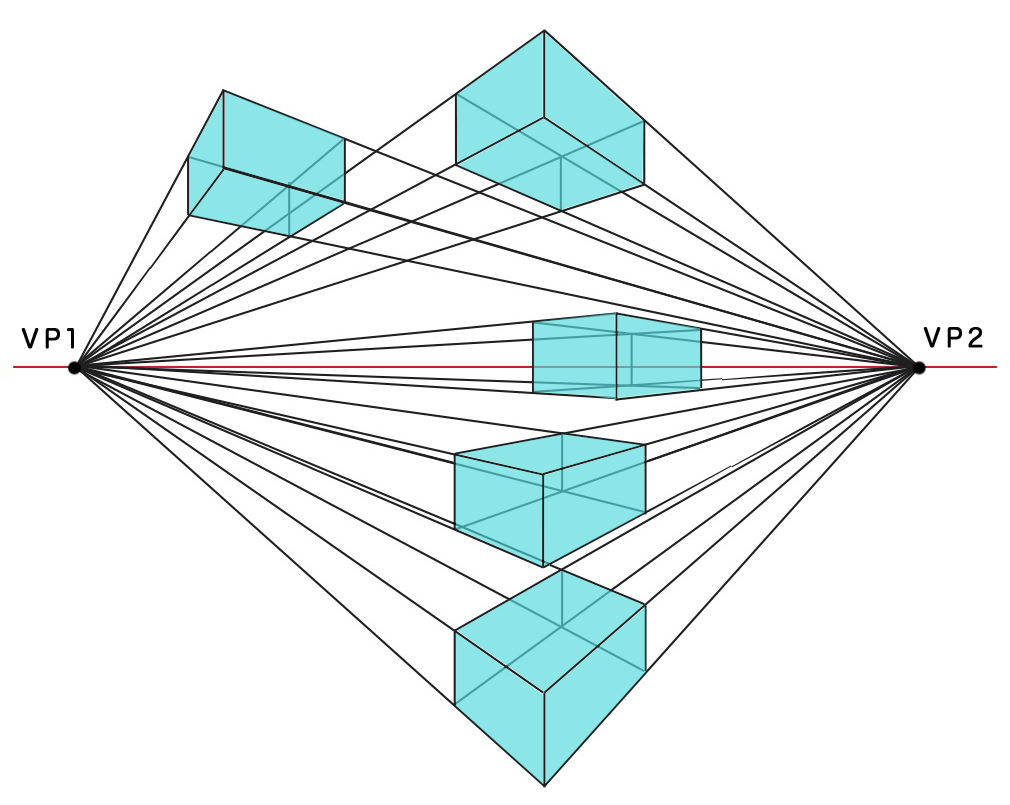

これらと言ったものは、パースラインを引く事でより理解が深まってくるものとなります。

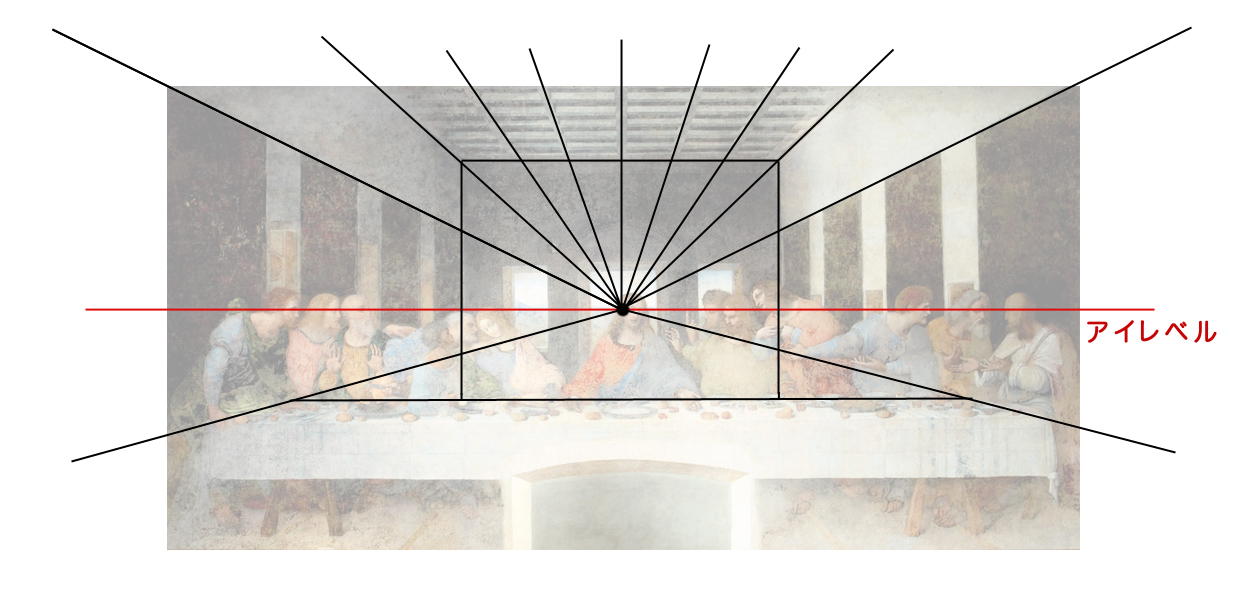

パースについては1点透視図法と2点透視図法・3点透視図法によって描くものになっていますが、ここでは分かりやすくする為に1点透視図法を用いて解説しています。

パースを用いて遠近感を表現する

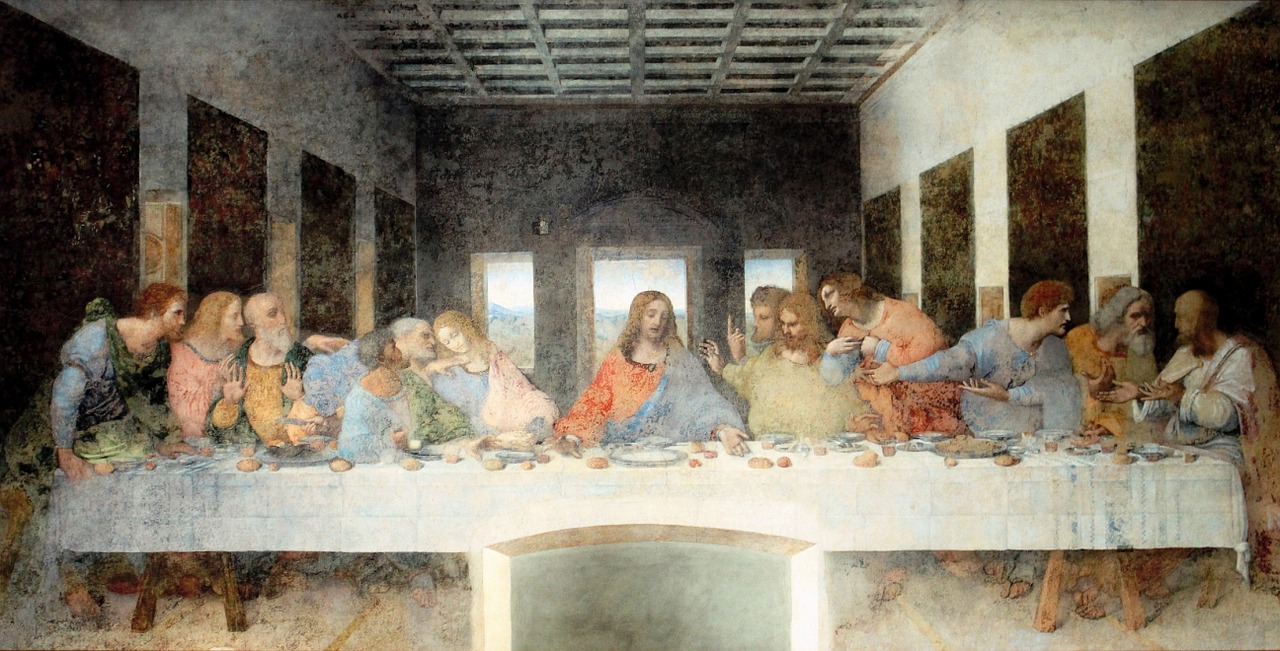

こちらは世界的にも有名な絵画ですね。

これは15世紀に描かれたレオナルド・ダヴィンチの「最後の晩餐」という作品です。

人工物であったり、幾何学的な形体においてはパースは有効的です。

この絵では中央にあるキリストを消失点とし、そこに向かってパースの線が建物に沿って引かれている事が分かりますね。

西洋ではこの時代からすでに遠近法というものが確立されていました。

と言っても、遠近法が編み出された初期の頃は後ろの人物が手前の人物に隠れる程度とされており、距離感によって大小の描き分けをするまでに至らなかったものではありました。

それが徐々に数学的な解釈によって遠近法が発展する事となり、レオナルド・ダヴィンチによって、数学的な公式として当てはまらない、自然界における遠近法までも確立されるようになってきました。

空気遠近法について

空気遠近法(atmospheric perspective)は主に自然界において見受けられる遠近法となります。スケールの規模が大きくなればなるほどに用いられる遠近法である事が特徴です。

空気遠近法は、消失点を設定する事が出来ないため、透視図法では表現をしきれません。その代わり、空気遠近法は大気の変化による色合いによって遠近感を表現する事が出来ます。

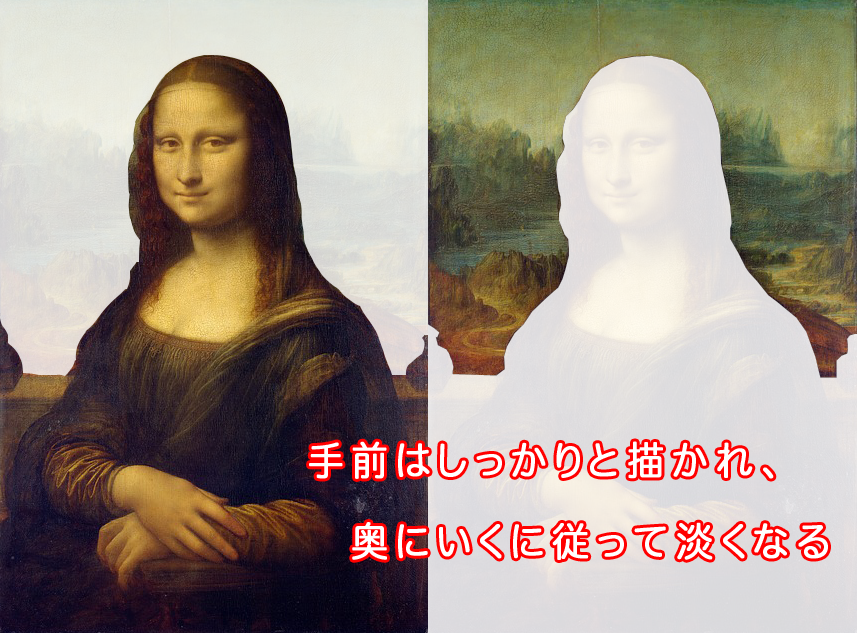

これもレオナルド・ダヴィンチが描いた「モナリザ」ですが、こちらにもその手法が使われています。その過去の名作を元に見ていく事にします。

名画にも使われている空気遠近法

モナリザの絵を例に挙げると、モデルの女性と比べ、背景の山々は奥にいくに従って淡くぼんやりと描かれています。

理屈としては、大気中にある水蒸気の濃度によって色味が変化していくとされています。

遠方の対象物となるものの固有となる色彩が失われ、徐々に青みがかった淡い色合いになってくるとの事です。

奥に従って青く霞がかっていく様子は厳密に言うと色彩遠近法と呼ばれているものの、大まかなくくりでは空気遠近法に含まれているようです。

uploaded by yatamada on GIFMAGAZINE

こちらはパースラインに沿ったカタチで空気遠近法を用いていますが、実際には広大な自然界に存在する山・海・空などにはパースが適応しないため、ほぼ色味だけで遠近法を表現していくことになります。

これもダヴィンチが発見したものであり、また現在においても一般的なものとして普及されています。

まとめ

今回は遠近法の大まかな基本となる概念と、空気遠近法についてまとめました。

これらの技法を知識として知っていると、より遠近法の理解に繋がると思い、記事にまとめていきました。

遠近法について理解していく事で、パースについての理解が深まっていくので、制作活動をするに当たって、この記事を参考にしてもらえれば幸いです。

遠近法について読んでおきたい書籍

20年以上読み続けられている書籍。

パースが苦手意識を持っていたり、これから学ぼうと思っている方にとって必読となる一冊です。

[amazonjs asin=”4844362615″ locale=”JP” title=”初めて学ぶ遠近法”]

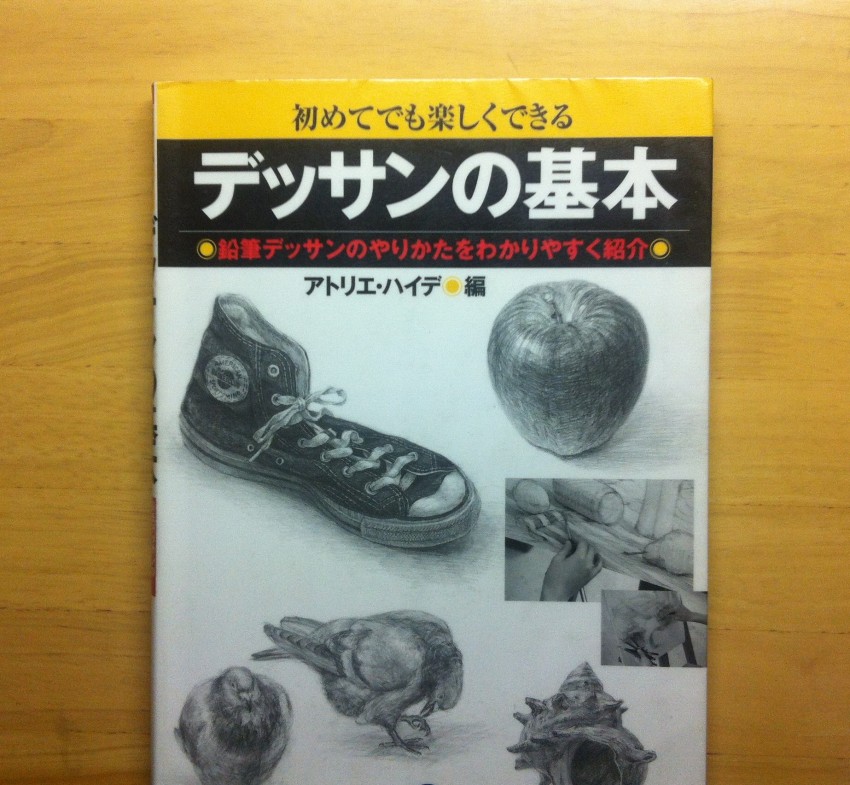

デッサンの上達をめざすのであればこちらもチェック

・デッサン初心者入門書。おすすめしたい、押さえておくべき本7冊

・さあ始めよう!これからアナログ絵画を描く人に勧めたい9種の画材

デッサン講座目次へ

デッサン講座目次へ

コメントを残す

コメントを投稿するにはログインしてください。